- トップページTop

- 新着情報Information

- 日本NP学会についてAbout

- 診療看護師(NP)についてNurse Practitioners

なぜこの「道」を選び、

どのようにしてなったのか

皆さんが目指す診療看護師(NP)への

道しるべとなりますように

先輩たちの軌跡をご紹介します

Vol.3

高齢化が進む故郷の長崎・五島がすべての出発点。

〜介護士から診療看護師(NP)の夢を叶えるまで〜

独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター

統括診療部 高度救命救急センター

診療看護師(NP)

江口 貴彦Takahiko Eguchi

江口貴彦さんは、介護士から診療看護師(NP)を目指した異色のキャリアパスの持ち主。その原動力となったのは、生まれ育った長崎県の離島で感じた「地域で暮らす人の役に立ちたい」という思い、そして介護福祉士の経験にあります。現在は救急科の診療看護師(NP)として、入院患者が再び住み慣れた地域へ帰れるよう医療チームの架け橋となるべく奮闘中です。江口さんが診療看護師(NP)になる夢を叶えるまでのストーリーをインタビュー形式でたどってみましょう。

「地域の高齢者を支えたい」 その想いから介護職へ

診療看護師(NP)を目指す起点となった出来事を教えてください。

私は長崎県の離島・五島で生まれ育ちました。両親は医療関係者ではなく、医療や看護を身近に感じるような幼少期ではなかったのですが、祖母の家に遊びに行ったり、地元の行事に参加したりするなかで、地域の高齢者の方と接する機会が多かったんです。そんな背景から地域の役に立ちたいと考えるようになり、高校卒業後、長崎県の本土に渡ってヘルパー2級(介護職員初任者研修)の資格を取得し、介護事業所へ就職しました。それが、後に診療看護師(NP)を目指した原点です。ちょっと珍しいプロセスかも知れませんね。

介護福祉士から看護師へキャリアチェンジした理由は?

入職5年目に介護福祉士の資格を取得し、系列の訪問介護事業所で主に高齢者の訪問介護に携わるようになりました。しかし、訪問時に利用者さんが家の中で転倒されていたり、意識がないといった緊急性の高い場面に遭遇することが度々あり、私自身に医療の知識があればと強く感じるようになりました。当時の上司に自分の思いを伝えたところ、働きながら看護師の資格取得に挑戦できるよう勤務シフトを配慮していただけることになり、介護職を続けながら准看護師と正看護師のライセンスを5年かけて取得しました。朝から夕方まで仕事をして夜間学校へ通う毎日でしたが、目標に向かって学べる喜びと学ばせてもらえる環境への感謝の気持ちが大きかったです。

看護師を目指す中で知った 診療看護師(NP)の重要性

診療看護師(NP)のことは、いつ知りましたか?

看護師の専門学校に通っていた時に修学旅行でハワイパシフィック大学の関連施設を見学し、Nurse practitioner (NP) の存在を知りました。ハワイでは医学的知識を持つNPが、独立開業して患者に寄り添いながらプライマリ・ケアを担うと聞き、自分自身もそういう働き方ができれば、地域により深く関わって満足度の高い医療やケアを提供できるのではないかと感じました。将来のビジョンとして、いずれは五島に帰って地域に貢献したいという思いが芽生えました。その後、結婚し、家庭ができるなど環境の変化もあり、住み慣れた地元、長崎に就職先を絞り込んで就職活動を始めました。その頃に長崎医療センターに診療看護師(NP)が存在すること、また、育成にも力を注いでいることを知り、「ここしかない!」と入職を決意しました。診療看護師(NP)になれるまで何年かかろうとも、私自身がやるべきことは目標に向かって、ただひたすら努力するだけ。そこに不安や迷いはありませんでした。

診療看護師(NP)への道のりが本格的にスタートしたのですね。

はい。最初の5年間は病棟看護師として総合診療科の病棟で勤務しました。そこで、すでに活動されていた診療看護師(NP)の先輩にご指導いただき、強い憧れを抱きました。医師と看護師の架け橋となって患者さんのケアやマネジメントを総合的に行い、「これこそが目指すべき診療看護師(NP)の理想の姿だ」と身震いしました。

資格取得に必要な大学院の修士課程は、どのようにクリアを?

その後も長崎医療センターで働きながら福祉と看護を深く学べる通信制の4年生大学に入学して学士(社会福祉学)を取得しました。また、並行して呼吸療法認定士などの専門的な資格も取得しました。そうした自己研鑽を認めていただき、長崎医療センターと連携する東京医療保健大学の大学院に研究休職制度を利用して進学することができました。当時は、子どもが生まれたばかりで幼かったのですが、妻も背中を押してくれましたので、大学院のある東京へ単身で上京することができました。ところが、ちょうどコロナ禍と重なってしまい、多くの授業がリモートでした(苦笑)。大学院のすぐ近くに引っ越したのに対面授業が受けられず、同期と直接会ってディスカッションもできない。長崎に帰省することもままならなくなり、閉鎖された空間で黙々と一人で勉強する孤独感が精神的にキツかったですね。

患者の全身管理を学ぶべく 7つの専門科で卒後研修を経験

卒後研修は、再び長崎医療センターで?

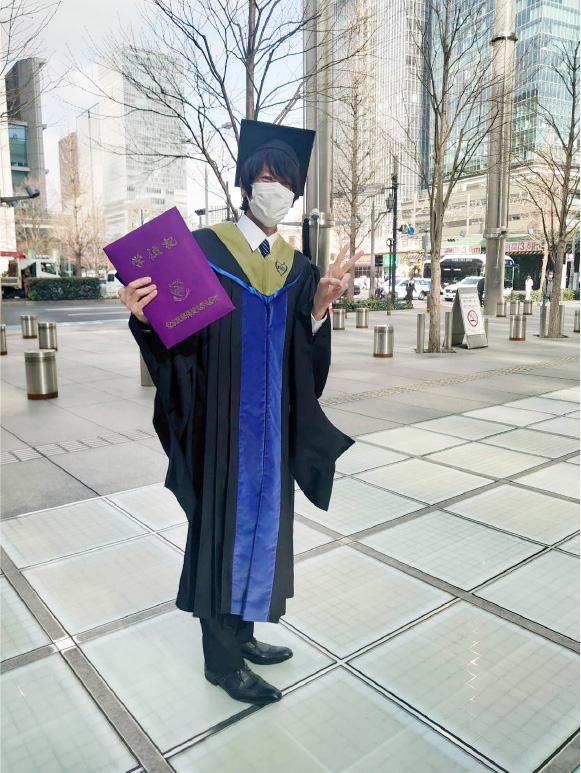

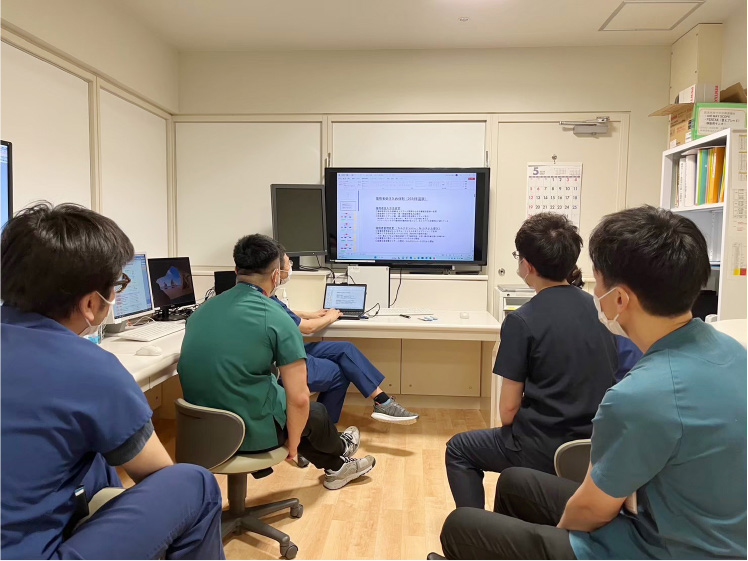

長崎医療センターでは独自のアウトカム思考型の教育を実践しているので、それに応じた評価を受けながら、卒後臨床研修を受けました。具体的な診療科としては、1年目の4月〜9月に救急科・10月〜3月は総合診療科でした。2年目はNICUと小児科を3カ月、その後の5カ月間は選択制で、整形外科2カ月、脳神経外科、形成科、血液内科をそれぞれ1カ月選択しました。そして、最後に2カ月ずつ救急科と総合診療科を回る研修プログラムでした。

選択制で選んだ4科(整形外科・脳神経外科・形成科・血液内科)は何か理由が?

介護福祉士として在宅介護に携わっていた時の経験から、自宅で転倒して骨折し、病院に搬送されて手術や処置を経て退院するまでの一連の流れを理解したかったのが整形外科を選んだ理由です。脳神経外科は診療看護師(NP)が2名活躍していたので働き方を学ぶため、形成外科も診療看護師(NP)にとって重要な縫合処置を学ぶために選びました。血液内科は、血液のがんに関する複雑な治療プロセスなどを学ぶ必要があると感じて選びました。

卒後研修ではリフレクション(振り返り・改善のプロセス)も重要ですよね?

そうですね。チューター役の医師にご指導いただきながら、月1回は必ずリフレクションを行い、できていること・できていないこと、どこにジレンマを感じているかといった詳細な相談に乗っていただきました。リフレクションや省察を繰り返すことで自分なりの学びや基礎を築くことができたと感じています。

研修中にどういう場面で診療看護師(NP)の必要性を感じましたか?

問題意識を強く持ったのは、研修医の先生と一緒に動くなかで感じた看護師のマンパワー不足です。例えば、感染症の患者さんを別棟で診療する場合に、別棟に医師と看護師がいない場合でも診療看護師(NP)が一人いれば、包括指示の中ではありますが、自律した判断のもと看護をしながら一定レベルの診療もできます。これは強みだと感じました。

救急現場で診療看護師(NP)として 大切にしているACPの視点

研修修了後の現在、高度救命救急センターに配属とのこと。ご自身の希望ですか?

患者さんの全身管理ができる診療看護師(NP)になりたいという私自身の希望もありましたし、研修1年目に救急科をローテーションさせていただいた際に、現在の上司でもある高度救命救急センター長から声をかけていただいた経緯もあります。救急科専属の診療看護師(NP)は、長崎医療センターでは私が初めてでしたので、今は役割の開発を意識しながら動いています。具体的な役割としては、ICU患者さんの病棟管理や救急外来の初期対応をメインに行なっています。

救急やICUの現場で診療看護師(NP)として、大切にしていることはありますか?

高度救命救急センター長の思いでもある「家族や患者さんを置いて行かない医療」を強く意識してします。患者さんの主体的な意思決定を支援し、その人らしい医療・ケアを行うACP(アドバンス・ケア・プランニング)を実現するため、しっかりコミュニケーションをとりながら介入できる診療看護師(NP)でありたいと考えています。

長崎という土地柄、離島からのドクターヘリの要請も多いと聞きました。

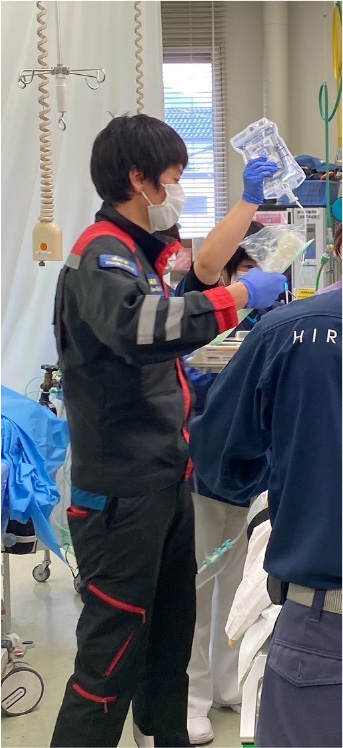

離島やへき地からの要請は多く、私も2024年秋からフライトナースとして出動するようになりました。将来的には、フライト診療看護師(NP)として現場へ駆けつけ、フライトドクター、フライト診療看護師(NP)、フライトナースの3人1組チームで臨める体制を救急科として目指しています。フライト診療看護師(NP)の役割として、現場のマネジメントや、難しいとされている意思決定に介入したいと考えています。また、多数傷病者発生時や災害発生時に重症者をドクターが重点的に処置し、軽傷者や軽傷者の中で重症化のリスクが高い方を看護師と診療看護師(NP)が対応するといった協働ができれば、搬送までの時間短縮にもつながります。

今後の目標やビジョンをぜひ聞かせてください。

現在は診療看護師(NP)として急性期のクリティカルケアや救急現場でのプレホスピタルケアに携わっていますが、それは通過点の1つだと思っています。最終的に目指しているのは地域でのプライマリ・ケアで、そのためにクリティカルケアもプレホスピタルケアも深く習得する必要性があると考えています。住み慣れた地域から救急搬送された患者さんが再び地域へ戻れるよう、介護福祉士として培った人を見る視点に診療看護師(NP)の知識や経験値を加味して、総合的なマネジメントを実践できるようになりたいと考えています。

最後に診療看護師(NP)を目指す人たちへメッセージをお願いします。

私自身、診療看護師(NP)になって、できることの可動域が格段に広がったことを実感しています。現場の状況に応じて、どのように医師や看護師と協働していくべきか常に模索していく難しさもありますが、患者さんの生活に軸足を置いたより良いケアを検討し意見や提案をできるのが診療看護師(NP)の強みです。目標を持って前に進み続けていれば、その姿を絶対に誰かが見てくれています。皆さんも診療看護師(NP)という大いなる目標に向かって、頑張ってください!

江口 貴彦(えぐち たかひこ)

- 2003年

- 高校卒業後、ヘルパー2級の資格取得のため長崎県の離島から本土へ。

ヘルパー2級取得後、介護士として勤務 - 2009年

- グループホームやデイサービスの経験を積み介護福祉士取得

訪問介護事業所にてサービス提供責任者(主任)として勤務 - 2010年

- 介護職を続けながら長崎医師会看護専門学校 准看護科入学

- 2012年

- 准看護師免許取得、長崎医師会看護専門学校 第2看護学科入学

- 2015年

- 看護師免許取得、独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター入職(総合診療科配属)

- 2016年

- 放送大学入学(教養学部 生活と福祉コース課程)

- 2019年

- 3学会合同呼吸療法認定士取得

E-FIELD研修受講(患者の意思を尊重した意思決定支援のための相談員研修会)

放送大学卒業 学士取得(教養学部 生活と福祉コース課程) - 2020年

- 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センターを休職

東京医療保健大学大学院入学(看護学研究科 看護学専攻 修士課程) - 2022年

- 東京医療保健大学大学院卒業 修士課程修了、日本NP教育大学院協議会認定 診療看護師(NP)

独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター診療看護師(NP)として勤務 卒後臨床研修開始 - 2024年

- 卒後臨床研修修了

同センター 統括診療部 高度救命救急センター診療看護師(NP)として配属

Vol.2

診療看護師(NP)になろうと決めた時に描いた“夢”

〜すべての人々にとっての「なくてはならない存在」に〜

日本医科大学千葉北総病院

集中治療室(心臓血管外科専従)

診療看護師(NP)

若狭 竜太Ryuta Wakasa

看護師から診療看護師(NP)へのキャリアパスを選択することは、医療界における革命的な一歩と言えるでしょう。私が診療看護師(NP)を目指したのは、ただ単にキャリアアップを図るためではありません。それは、医療現場における根深い課題に対する解決策を見出し、患者さん一人ひとりにとって最適なケアを提供することへの深い情熱からでした。

手術中で対応できない患者さんのために

私の診療看護師(NP)への道のりは、長年手術室の看護師として勤務した経験に始まります。そこで目の当たりにしたのは、外科医が手術に集中できないほど、PHSへの問い合わせが絶え間なく続く状況でした。これらの問い合わせは、入院中の患者さんの状態確認や診療指示に関するものが大半を占めていました。医師が手術に専念できず、病棟の看護師も適切なケアや処置を行うためには、これらの問い合わせが不可欠でした。

このような現場の課題は、医師のオーバーワーク、看護師たちの悩み、そして何よりも患者さんへのタイムリーなケアや診療介入の遅延につながり、医療や看護の質の低下につながる懸念がありました。私はこれらの問題に対して、ただ傍観するだけでなく、解決策を見出したいという強い思いを抱きました。そして、その解決策が診療看護師(NP)にあると確信しました。

専門学校卒業でも進学できる

診療看護師(NP)は、看護師としての患者理解と医学的な臨床推論・症状マネジメントを兼ね備え、医療チームの中で役割を果たすことができます。しかし、診療看護師(NP)資格を取得するためには大学院での修士課程を修了することが必須であり、私は専門卒で学士号を持っていませんでした。それでも、インターネットや先輩大学院生から、学士号がなくても「学士と同等の能力があるとみなされれば受験資格あり」という情報を得て、受験に向けて一念発起しました。

医師が不在時も診療やケアを促進する

診療看護師(NP)としての私のビジョンは、医師が手術や外来で不在の際でも、病棟管理を行い、タイムリーなケアや診療介入を可能にすることです。これにより、医師は診療看護師(NP)にタスクをシフト・シェアすることで、自らの専門性を生かした業務に集中できるようになります。また、診療看護師(NP)が診療科と共にチームを組み、手術前・術中・術後を通じて患者さんを一貫してケアすることで、患者さんにとっての安心感や信頼感を大きく向上させることができます。

病院において初めての診療看護師(NP)

私が所属する大学病院では、診療看護師(NP)としての役割を担うのは私が初めてでした。まさに新たな挑戦の立ち上げを行う必要があったのです。既存のシステムに囚われず、イノベーションを起こして患者アウトカムを向上させることが私たち高度実践看護師の大きな使命だと感じています。そして、グローバルな基準にも照らし合わせながら、自施設で診療看護師(NP)の普及を進め、医療提供の質をさらに高めていくことを目指しています。

夢は「なくてはならない存在」

このように、診療看護師(NP)としての私の夢は、医療現場において「なくてはならない存在」になることです。医師、看護師、そして何よりも患者さんにとっての橋渡し、調整役としての役割を果たし、質の高い医療提供を実現すること。それが、私が診療看護師(NP)になろうと決めた時に描いた“夢”です。

若狭 竜太(わかさ りゅうた)

- 2009年

- 看護師免許取得

日本医科大学千葉北総病院 中央手術室

心臓血管外科チーム - 2017年

- 臨地実習指導者

- 2019年

- 周術期管理チーム(日本麻酔科学会)

ICLSインストラクター(日本救急医学会) - 2020年

- 国際医療福祉大学大学院 特定行為看護師養成分野

- 2022年

- 看護学修士

日本NP教育大学院協議会認定 診療看護師(NP)

特定行為21区分38行為修了

特定行為研修指導者コース修了

Vol.1

パイオニアとして夢を表現したい

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院

高度臨床専門職センター

診療看護師(NP)

所属:取材時のものです

高橋 翼Tsubasa Takahashi

「診療看護師(NP)って結局何をするのだろう」。診療看護師(NP)を目指すほとんどの看護師あるいは看護学生が抱える疑問であろうと考えます。日本NP教育大学院協議会のホームページには診療看護師(NP)の役割や必要とされる能力が示されており、求められる能力についてはある程度把握できるかと思います。一方で、どのような背景を持つ看護師が診療看護師(NP)になっているのかについてはそれを目指す看護師や看護学生にとって気になる情報にも関わらず、情報が不足している印象があります。そこで、今回は私が診療看護師(NP)を目指したきっかけと臨床で意識していることを記していきたいと思います。

ICU患者への切れ目のないケアがしたい!

私は関東の900床近い病床を有する総合病院に就職し、診療看護師(NP)資格取得までIntensive Care Unit(ICU)で勤務しました。当院ではICUの医師が院内急変システムであるRapid Response System(RRS)の対応するのですが、出動中はICU患者へのケア提供が手薄になってしまうことがあり、もどかしさを感じていました。そのため、自分が診療看護師(NP)となることでRRSとICU患者へのケアいずれの質も落とさず管理したいと思ったのが診療看護師(NP)を目指した1番のきっかけになります。また、看護師として働き始めてすぐに将来のキャリアアップについて考えており、当初は急性・重症患者看護専門看護師を目指していましたが、専門看護師として働く自分の姿が想像できず、進学を決断できずにいました。そのようなタイミングでICUに実習に来ていた診療看護師(NP)実習生から授業の内容や実習中の話を聞き、興味をもちました。医学についても学ぶことでより患者に効率よく最適なケアを提供できる可能性があることや横断的に患者に関わることができる点、そして、本邦では歴史が浅くまだまだ成長途中であることに惹かれ診療看護師(NP)の道を選択しました。

多職種協働することで最適なケアを実現

診療看護師(NP)の強みの一つとして看護学と医学の双方の知識を活かせることがあります。 ICUには医学的な問題以外にも多くの問題を抱えた患者が入院します。そのような患者において、身体的な問題以外にも目を向けてケアを提供することが患者の満足度向上につながるのではないかと考えています。診療看護師(NP)としてそういった患者に対して医師とともに疾病管理を行うだけではなく、受け持ち看護師や理学療法士あるいはそのほか多職種と情報共有を行い患者の全体像を把握するように心がけています。多職種連携とは口で言うほど簡単ではなく、長く一緒に勤務をしていても患者のことを医師に尋ねられなかったり、反対に医師から他職種に伝えづらかったりすることが多くあります。そのような状況を可能な限りなくせるように些細なことでも相談しやすいよう日頃からコミュニケーションとるようにしています。また、ベッドサイドで受け持ち看護師と患者の体位管理や観察する上での注意点、人工呼吸器離脱に向けて収集すべき情報の共有など看護師教育も行っています。

診療看護師(NP)に興味ありませんか

最後に、「診療看護師(NP)になりたいが学力が足りない気がする」「モチベーションを維持できるかわからない、不安」といった相談をされることがあります。しかし、私自信それほど高いモチベーションで診療看護師(NP)を目指したかと言われればそうではありませんし、看護師としても未熟な部分が多くあります。そのため、診療看護師(NP)に興味があるのであれば何事もまずはやってみるのがいいと考えます。

髙橋 翼(たかはし つばさ)

- 2014年

- 看護師、保健師免許取得

亀田総合病院 CCU配属 - 2015年

- 亀田総合病院ICU/CCU 異動

- 2019年

- 国際医療福祉大学大学院 特定行為看護師養成分野 進学

- 2021年

- 看護学修士

日本NP教育大学院協議会認定 診療看護師(NP)

特定行為21区分38行為修了

特定行為研修指導者コース修了

診療看護師(NP)メールマガジン配信中!

診療看護師(NP)メールマガジン配信中!